スーパーマーケットで売られている醤油がおいしくなくなって、これはおいしいと思うよと勧められたものも地元の醤油も塩辛く感じてしまったので、一昨年前からしょうゆ麹をつくっている。

スーパーマーケットで売られている醤油がおいしくなくなって、これはおいしいと思うよと勧められたものも地元の醤油も塩辛く感じてしまったので、一昨年前からしょうゆ麹をつくっている。

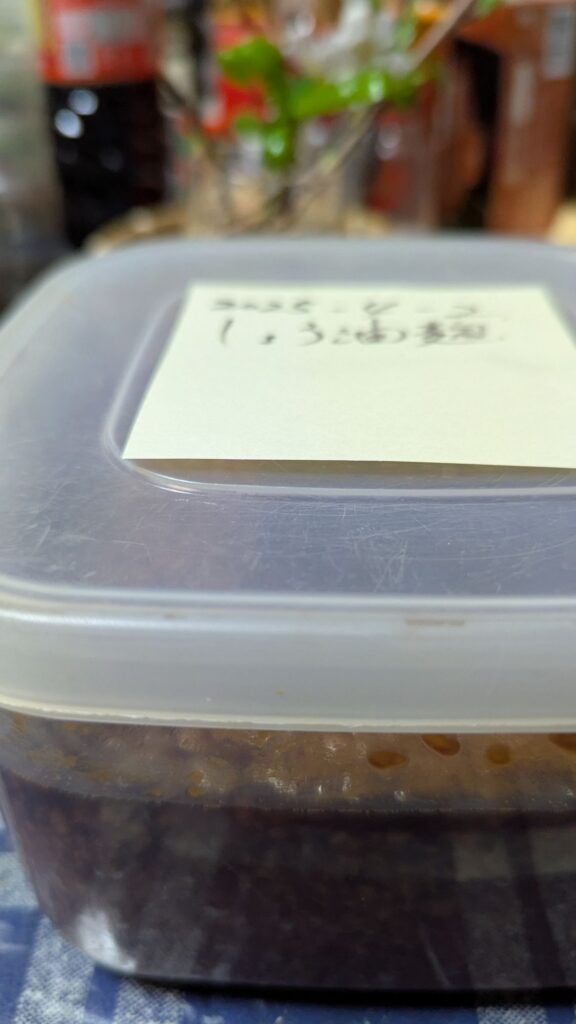

ちなみに、このサイトはWordpressで作成されています。Wordpressは標準でMarkdownに対応していますので次のように表示されます(編集画面でイメージ表示されます)。

[sample1]

# hoge 文章です。 [[FrontPage]]で内部リンクを張れる。 もちろん[ほげほげ](http://example.com)というMarkdownのリンクの書き方もできる。 ## リスト - foo - bar ## 画像を表示(Pukiwikiプラグインが使える) !ref(01.png,,33%)

文章です。

[[FrontPage]]で内部リンクを張れる。

もちろんほげほげというMarkdownのリンクの書き方もできる。

!ref(01.png,,33%)

}}

[sample2]

こんにちは、\@d_etteiu8383です。この記事はtraP夏のブログリレー9月29日の記事です。

この記事では私のレポート制作環境(PandocとLatexmkを使ったPDF作成の自動化)の紹介をします。

既に似た内容の記事が多く存在するため新規性の無い記事ではありますが、皆さんの参考になったら幸いです。

\tableofcontents \newpage

以下この記事を書こうと思った経緯↓

普段はWordか\LaTeX を用いてレポートを書いていたのですが、Word文書の見た目を整えるのが苦手だったり、そもそもWord自体動作が重かったり、\LaTeX はコマンド書くのが大変だったりして、レポート1つ仕上げるのに非常に時間がかかっていました。そこでレポートの制作環境を見直し、ここにまとめることにしました。手書き、\LaTeX 直書き、Wordで作る…いろいろ手段はあると思いますが、「そういう方法もあるんだなぁ」程度に読んでもらえると嬉しいです。ここでは最低限講義レポートととして提出できるレベルのPDFファイルを(なるべく楽して)出力することを目的とします。

:::warning

レポートに追われながら書いているので(特に後半)かなり雑な記事になってしまっています。わかりづらい点などありましたらコメントで教えてもらえるとありがたいです。レポート倒したら必ず更新しに来ます。

:::

以下の手順でレポートを作成していきます。(ほとんどhttps://blog.8tak4.com/post/168232661994/know-how-writing-thesis-markdownで紹介されている手順を参考にしているのでこちらを見ていただいたほうがわかりやすいかもしれません…)

以下で各手順の概要を説明します。環境構築や実際に作成するファイルの内容は[@sec:houhou]で紹介します。

まず初めに、読み書きが非常に楽なMarkdown記法を用いてレポート本文を作成します。Markdownのコマンドは \LaTeX に比べて非常に簡単なので、コマンドミス等に気を取られずレポート本文に集中して執筆ができます。実はこのブログ記事もMarkdown記法を用いて執筆しています。めっちゃ楽。Markdownを使う事のメリットとしては、git diff等で差分の確認が簡単にできることも挙げられます。MSWordのdocx形式はバイナリ形式なのでテキストに変換しないとdiffが見れないです。

具体的なコマンドやMarkdownの活用法についてまとまっているこちらの記事もぜひご覧ください→情報系以外の方にもおすすめしたいMarkdown

本記事とは関係ない話ですが、弊サークルの部内SNS traQ[^1] ではメッセージ中でMarkdown記法を利用できます。すごい。

[^1]:traQについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください→爆☆誕 traQ-S【新歓ブログリレー2020 54日目】

BibTeXとは、\LaTeX における参考文献の整形ツールです。.bibの拡張子を持つ参考文献の情報を記述したファイルを作成することで、著者名等を自動で整形し、相互参照(\hyperlink{cross-ref}{後述})したうえで適切に出力してくれます。

Markdownは本来プレーンテキスト形式で書かれた文章からHTMLを生成するために開発されたものでした。しかし、現在ではHTML以外の形式のファイルへ変換するソフトも多数存在します。今回はその1つであるPandocというコンバータを用いて[@sec:write-report]で作成したMarkdownファイルからtexファイルへの変換を行います。

そもそもPandocはMarkdownや\LaTeX に限らず、HTMLやWordなど多種多様なフォーマット間の変換が可能なツールです。対応フォーマットの一覧や、より詳しい使い方については公式ページや、

Pandocユーザーズガイド 日本語版をご覧ください。

Pandocは以下のような手順で文書を変換しています。(https://github.com/jgm/pandoc/blob/master/README.md より引用)

Pandoc has a modular design: it consists of a set of readers, which parse text in a given format and produce a native representation of the document (an abstract syntax tree or AST), and a set of writers, which convert this native representation into a target format. Thus, adding an input or output format requires only adding a reader or writer.

まずPandocは入力された変換前の文書を、リーダーというプログラムを用いて抽象構文木(abstract syntax tree, AST)と呼ばれる形式に変換します。抽象構文木についておおざっぱに説明すると「もとの文章の意味を保持したまま、その各要素を種類によって区別し(見出しなのか?本文なのか?表なのか?図なのか?など)、いい感じに整理整頓したもの」といった感じ。次にライターというプログラムを用い、この抽象構文木を指定の出力形式に変換します。つまりPandocは入力文書を直接出力形式に変換しているのではなく、一度汎用的な形式に変換してから再度目的形式に変換する、という二度の変換を行っています。リーダーとライターを分けているので、新しい形式を利用したい場合は必要なリーダー/ライターを追加するだけで対応できるようになっています。クレバー。

{#fig:pandoc_description}

{#fig:pandoc_description}

!ref(pandoc_description.png,center,50%) // 追加

「Pandocは一度入力ファイルをAST形式に変換している」と説明しましたが、このAST形式のドキュメントに手を加えることで変換処理をカスタマイズできるフィルターという仕組みが存在します。(以下 https://github.com/jgm/pandoc/blob/master/README.md より引用)

Users can also run custom pandoc filters to modify the intermediate AST (see the documentation for filters and Lua filters).

具体的には[@fig:pandoc_filter_description]に示すように、AST形式の文書を入力として受け取り、AST形式の文書を出力するプログラムを途中に挟むことで変換処理のカスタマイズを実現しています。こうすることで、入力形式に依存しないカスタマイズと、カスタマイズの容易化を実現しています。スマート。

{#fig:pandoc_filter_description}

{#fig:pandoc_filter_description}

!ref(pandoc_filter_description.png,center,50%) // 追加

フィルターに関する詳細は https://pandoc.org/filters.html をご覧ください。

今回はPandocのフィルターの1つであるpandoc-crossrefというフィルターを用いて文書内での相互参照ができるようにします。\hypertarget{cross-ref}{相互参照}とは、「[@fig:pandoc_description]にPandocの変換動作例を示す。」の「[@fig:pandoc_description]」のように、図や表、数式、コードブロックの参照番号を自動でつけてくれる機能です。手入力で「図Xに~~を示す。」などと記述してしまうと、編集過程で図やページ順番が変わってしまった場合にいちいち直さなくてはなりません。\LaTeX では\label{}とref{}を用いることで相互参照が可能ですが、通常のMarkdown形式に相互参照機能は無いためpandoc-crossrefを用いた相互参照を行います。

次に[@sec:md2tex]で作成したtexファイルからLatexmkを利用してPDFを生成します。そもそもtexファイルからPDFを作成するには、基本的に以下の手順を踏むことになります。

手順1で生成するdviファイルには文書のレイアウトに関する情報が記録されており、これをもとに手順2で組版を行います。手順1を行うためにpLaTeXやupLaTeXというエンジンを、手順2を行うためにdvipdfmxなどのソフトを用います。texファイルから直接PDFファイルを生成するpdfLaTeX、XeLaTeX、LuaLaTeX等も存在します。どの処理系を使うかは好みの問題になりますが、私は手順1にupLaTeXを、手順2にdvipdfmxを使用しています[^2]。

と、ここでは最大2回の操作でPDFが完成するかのように書いていますが、実際はこの操作を何度か繰り返さないと相互参照が正しく表示されません。これらの操作をいちいち手動で繰り返すのは面倒なので、Latexmkで自動化します。Latexmkは、上に述べたPDF作成までに必要な操作を必要回数自動で行ってくれるツールです。Latexmkについてはこちらのサイトでより詳しく紹介されています→Latexmkから学ぶPDF化までの処理の流れ

[^2]:実はPandoc単体でもMarkdown形式の文書から内部で勝手に\LaTeX を経由してPDFを生成することもできるのですが、これでは少し融通が利かない部分があったりしたので私は一度texファイルを生成してからPDFを作っています。

表紙PDFが指定されている場合は表紙PDFの結合も行います。ウェブアプリの利用などでも出来ますが、PythonのライブラリPyPDF2を使ってサクッと出来たのでこれも自動化しています。参考:Python, PyPDF2でPDFを結合・分割(ファイル全体・個別ページ)、https://github.com/mstamy2/PyPDF2

以下に具体的な環境構築・レポート作成手順を示します。(https://github.com/detteiu8383/Markdown2PDFから引っ張ってきていい感じにカスタマイズしてもらえると嬉しい)

Markdownファイルの作成に特別な準備はほとんど必要ありません。一般的なテキストエディタにはMarkdownのプレビュー機能やショートカットがあることが多いです。私はVSCodeかTyporaで書いています。TyporaはMarkdown専用のエディタで、リアルタイムのプレビュー機能が便利なのでよく使っています。Typoraの特徴やインストールは公式サイトを参照してください。

PandocのインストールはPandocの比較的簡単なインストール方法で詳しく説明されているので紹介させていただきます。基本的にはhttps://github.com/jgm/pandoc/blob/master/INSTALL.mdに示されている手順に従えば大丈夫です。

こちらも基本的にはhttps://github.com/lierdakil/pandoc-crossref#installationに示されている手順に従えばOKです。リリースページからダウンロードし、パスが通っている所に配置します。

LaTeXの環境構築はTeXLiveで行うのが多分楽だと思います。詳しくはTeX Wikiのhttps://texwiki.texjp.org/?TeX%20Liveで説明されているのでこちらを参照してください。

実際に作成するファイルは以下のようにしています。

./

│ .latexmkrc <- Latexmkの設定ファイル

│ build.bat <- コマンドの自動化

│

├─dest

│ output.pdf <- 生成されるPDF

│

└─src

│ cover.pdf <- 表紙PDF

│ references.bib <- 文献情報

│ report.md <- レポート本文のMarkdown

│

├─img

│ pandoc_description.png <- レポートに挿入する画像

│ ...

│

└─templates

config.yml <- Pandocの設定ファイル

merger.py <- 表紙PDFが指定されている場合、これでPDFの結合をする

template.tex <- テンプレートのtexファイル残念ながらこの手順は手動です。頑張ってください。今回例として作成したMarkdownファイルはhttps://github.com/detteiu8383/Markdown2PDF/blob/master/src/report.mdにあります。これをreport.mdとして保存。

文献データを作成します。フォーマットについてはhttps://ja.wikipedia.org/wiki/BibTeXで詳しく紹介されています。以下具体例。

@book{

Laala,

author="プリパラ制作委員会",

title="プリパラ&アイドルタイムプリパラ設定資料集<上> <プリズムボイス編+ドリームパレード編>",

publisher="小学館",

year="2019",

pages="96--97"

}このように、著者名やタイトルをまとめたreferences.bibを作り、本文内で

真中らぁらのキャラクターデザインがほぼ決定したのは2013年7月のことであり、制作初期段階では"ことり"と名づけられていた\cite{Laala}。と書くと、以下のようにコンパイルされます。

\vspace{0.2in}

真中らぁらのキャラクターデザインがほぼ決定したのは2013年7月のことであり、制作初期段階では”ことり”と名づけられていた\cite{Laala}。

\vspace{0.2in}

最後に書いた\cite{Laala}が”\cite{Laala}”に書き変わっていますね。さらに参考文献欄に自動的に整形された書誌情報が記載されます。\cite{}は \LaTeX のコマンドですが、Markdown内で \LaTeX のコマンドを使用した場合もちゃんと\LaTeX のコマンドとして処理してくれます。

Pandocでの変換に関する設定ファイルを作成します。図表を相互参照したとき、デフォルトでは “fig.1” のように参照されてしまうので、これを日本語化するために次のようなファイルconfig.ymlを作成し、コマンド実行時に指定します。

figureTitle: "図"

tableTitle: "表"

listingTitle: "コード"

figPrefix: "図"

eqnPrefix: "式"

tblPrefix: "表"

lstPrefix: "コード"

secPrefix: "セクション"次に上で記述したreport.mdをmain.texに変換します。基本的には以下のコマンドを実行することになります。

pandoc --filter pandoc-crossref \

--top-level-division=section \

-M "crossrefYaml=.\src\templates\config.yml" \

.\src\report.md -o .\src\main.tex1行目:Pandocを使用、フィルターとしてpandoc-crossrefを用いる。

2行目:トップレベルの見出しをsection(節)にする。このほかdefault,chapter,partが使用可能

3行目:メタデータの設定

4行目:report.mdをmain.texに変換

これによって生成されるmain.texはドキュメント部分のみ(\LaTeX の\begin{document}の中身部分)なので、プリアンブルを記述したtemplate.tex内でこれをinputします。

私が使用しているtemplate.texはhttps://github.com/detteiu8383/Markdown2PDF/blob/master/src/templates/template.texにあるのでご覧ください。

Latexmkの詳しい使い方は[@sec:tex2pdf]で紹介させていただいたサイトで説明されているのでそちらをご覧ください。私は以下のような.mklatexrcを作っています。

#!/usr/bin/env perl

$latex = 'uplatex -halt-on-error';

$latex_silent = 'uplatex -halt-on-error -interaction=batchmode';

$biber = 'biber --bblencoding=utf8 -u -U --output_safechars';

$dvipdf = 'dvipdfmx %O -o %D %S';

$makeindex = 'mendex %O -o %D %S';

$max_repeat = 10;

$pdf_mode = 3;各オプションはhttps://qiita.com/Rumisbern/items/d9de41823aa46d5f05a8#latexmkで詳しく説明されています。このような設定ファイルを作成することで、面倒なコンパイルが

latexmk template.texとコマンドを実行するだけで終わります。

PyPDF2をpip install PyPDF2でインストールし、次に示すmerger.pyを作成します。

import sys

import PyPDF2

args = sys.argv

merger = PyPDF2.PdfFileMerger()

for path in args[1:-1]:

merger.append(path)

merger.write(args[-1])

merger.close()これで

python merger.py cover.pdf page1.pdf page2.pdf page3.pdf output.pdfのように実行すれば、1ページ目から順にcover.pdf、page1.pdf、page2.pdf、page3.pdfが結合されたoutput.pdfが生成されます。

以上の操作を次に示すバッチファイルにまとめ、コマンド実行も自動化します。

@echo off

setlocal EnableDelayedExpansion

set PROJECT_DIR=%cd%

mkdir tmp

xcopy /e src tmp

copy .latexmkrc tmp

cd tmp

pandoc --filter pandoc-crossref ^

--top-level-division=section ^

-M "crossrefYaml=templates\config.yml" ^

report.md -o main.tex

move templates\template.tex .\

latexmk template

python .\templates\merger.py cover.pdf template.pdf output.pdf

move output.pdf %PROJECT_DIR%/dest/output.pdf

cd %PROJECT_DIR%

rd /S /Q tmp

endlocal

pauseやっていることとしては、

tmpフォルダを作成し、srcフォルダ内のファイルを全部コピーtmpフォルダ内でコンパイルmerger.pyでPDFの結合を行う 必要なかったらremでコメントアウトするか消すoutput.pdfだけ出力用フォルダのdestに移動して、tmpフォルダは削除といった感じです。これでdestにできたてほかほかのoutput.pdfが産まれます。

{width=100%}

{width=100%}

!ref(workflow.png,center,50%) // 追加

以上の手順を用いて実際にMarkdownからPDFに変換したファイルが、今ご覧になっているこのPDFです。変換元のMarkdownはhttps://github.com/detteiu8383/Markdown2PDF/blob/master/src/report.mdでご確認ください。

Markdownと\LaTeX のコマンドの対応はhttps://github.com/detteiu8383/Markdown2PDF/blob/master/README.md#markdown%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E3%81%A8latex-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9Cに示しているのでご覧ください。

真のレポート製造機は私だったというオチ。レポート執筆部分がボトルネックになっているので誰かここも自動化してください。

この記事執筆時も未提出レポートが数件溜まっていて本当は記事とか書いている場合じゃないのですがせっかくのブログリレーなので書かせていただきました。未提出レポートが片付いたらもっと丁寧に書き直します。最後まで読んでくださりありがとうございます。

明日の担当はtemmaさんです。たのしみ~

びみょう〜といっても使えるんだけどね😅使い方を間違えなければ問題ない。

PukiWiKi上のMarkdown文法をパススルーしてPHPのMarkdownパーサーに引き渡しWEB上に表示するというプラグインがあったので試してみた。

markdown.inc.phpでmarkdown Extraを使う/oncologynote.jp/

ローカルサーバー上(図.1)では大きな文書(※先日の東京科学大学のレポートとか)も問題なく表示されるのに、さくらレンタルサーバー(図.2)では簡単なものは表示されるが少し複雑になるとエラーが出る(←設定をミスってるかもしれない。後日チェックする)。

まぁ、リモートで使う必要もないし、ね。

ちなみに似通った文法のものを混在させるのは混乱の元だから通常使用をするつもりはない。

使うシーンとしては別サイト(別途作成)の既存Markdown文書を表示するという場合が考えられる。

おばあちゃんの定期検診🏥の帰りに、そういえば今日開店だったね♪と立ち寄りました。火曜日だからかオープン初日でも駐車場は半分ほど空いていました。ローソンの「マチの本屋さん」なので背広組にはローソン関連の方もいるのでしょう。店内でもご挨拶をしている5人を見かけました(→狭い店内なので、外だよねぇ〜😅)。

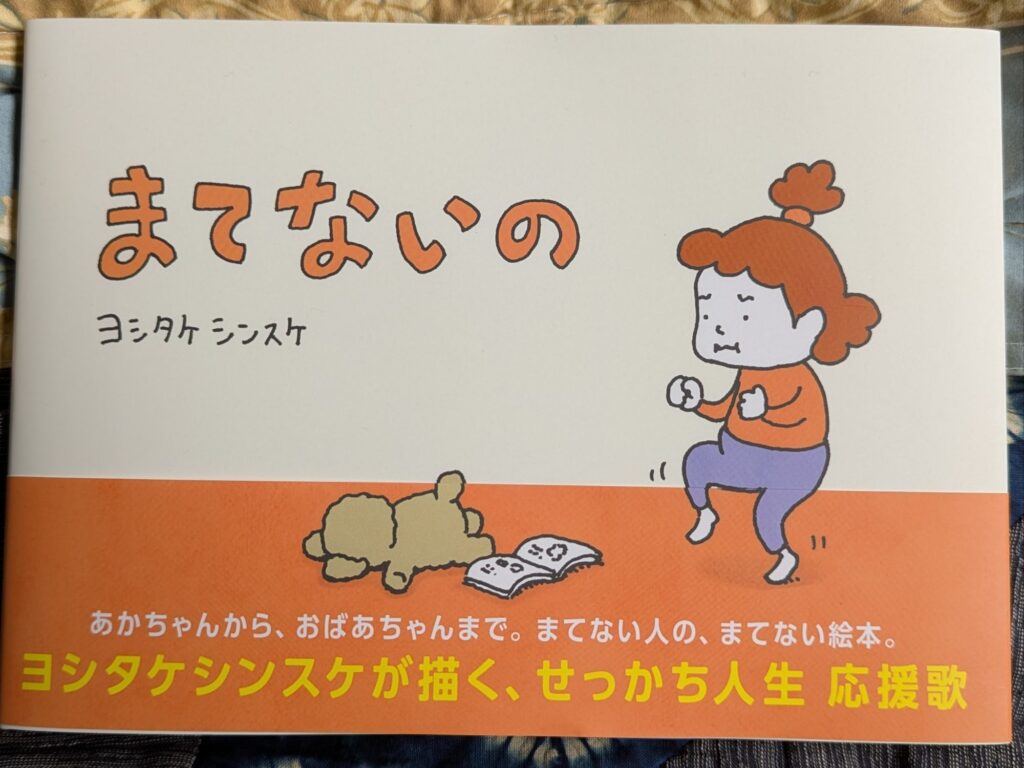

入口右側が従来のローソン、左側が本屋さんです。弁当類が(すく)なかったのかな?(←あまり興味がないのがわかる💦)本屋さんの方は駅の売店に毛の生えたくらい…まぁねぇっていう感じです。ヨシタケシンスケの「まてないの」っていう絵本が置いてあったので買いましたが補充注文カードも回収しなかったので店舗のオペレーションとして「補充」という概念はないのだと思います。この店舗に本を注文することはないですが、「注文」を受け付けてくれなさそうですね😅

ということで、まぁ今後印象が変わるかもしれませんが、「マチの本屋さん」はボクの思う「本屋さん」ではありませんでした。強いて言えば「本売り場」ですね。

そういえば、入口で「開店プレゼント」として本屋さんの部で千円以上購入したらペットボトルのお茶をプレゼントというものがありました。レシートを出すと「レシートに印鑑を押してもいいですか?」と聞かれたので「いいですよ。なんならサインでも。。。せっかくだから『大谷⚾️』とか😃」というと「えっt,いいんですか?ぼくの名前『翔平』っていうんです😃」「えっt、ほんとに〜😃」とふたりが笑顔になったちょっとしたやり取りでした。

※「まてないの」ヨシタケシンスケは期待通り良い本でした📖

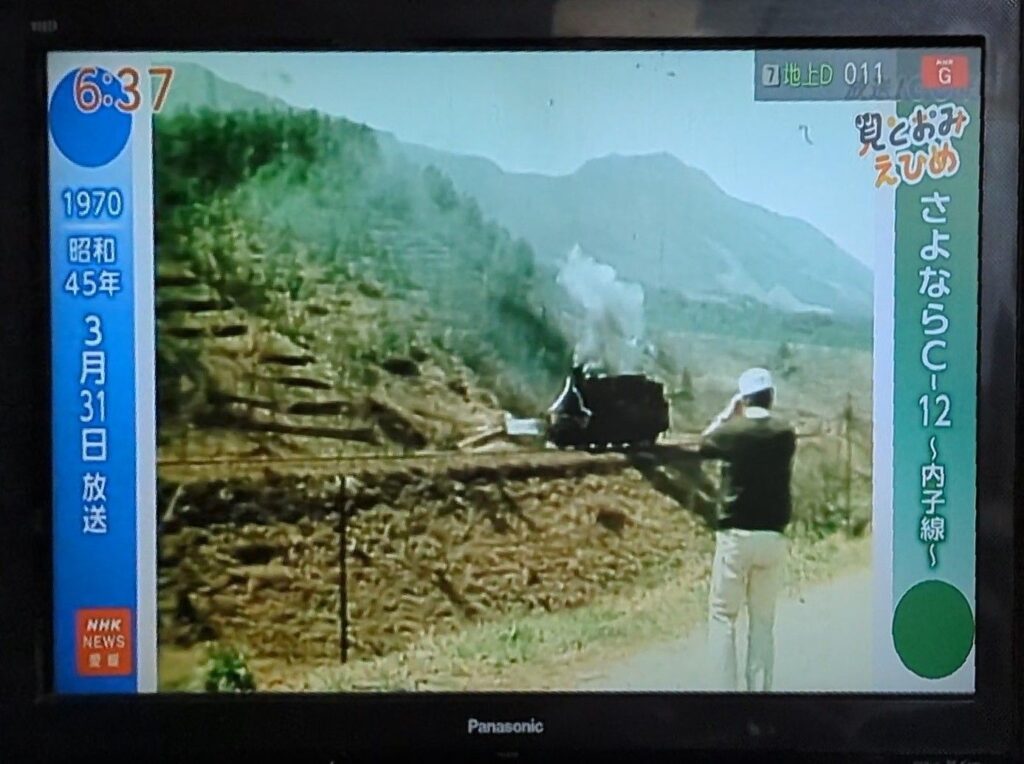

今から55年前の内子線で走っている蒸気機関車C-12🚂の映像を夕方のNHKローカルニュースで流していました。トンネルに入ると客室内が煙で大変なことになるので窓を下ろしたものでした。窓を下ろしても隙間から入ってきて…あの石炭独特の匂いは今でも思い出します。

下の上り坂の蒸気機関車の走っている場所は緩やかな坂になっていて、ディーゼル車が登りきれず途中で停まっちゃってバックしてやり直しをしたことンのある坂です。乗客が押したこともあると聞いています。そういうことは何度かあったそうです。実はボクが高校生のとき内子へ帰るときにも一度バックしてやり直したことがありました。再チャレンジ時のエンジン音がガオーッtと頑張ってる感がすごかった😅

食卓にある四つ葉のクローバー🍀

夜になると葉が閉じるんですよ😃

いつもの年ならほうれん草を調達しに毎週でも行ってた愛たい菜だけれど、最近は小松菜がよくできていることと自宅で作ることでおばあちゃんの小松菜は「かたい!」という印象がはれて食べてくれるようになったので行ってませんでした。

この時期は薹が立つ時期なのでぐんぐん伸びたほうれん草がいっぱい出ます。たくさん束になって120円が今日の相場でした😃産直ならではのネライメですね♪

さて、ずっとお店の改装をしていましたが、店内はほぼ完了していました。流れがスムーズで全体にお客さんが散らばっています。良いですね。

入り口に「二月二十四日をもちましてお米販売を終了」という立て看板がありました。農家の方はお米をもっていて売れるのであれば売りたいと思ってるだろうと思うのですが、世情の影響で混乱するので終了にしたんだろうなぁと思うわけです。

おばあちゃんの付き添いで病院に行ったとき、高齢の男性がマイナ保険証で受付をしていた。付き添いの女性(娘さんかな?)が「顔認証がいるんだって」と男性を呼び端末でやってたけど「認証できないので保険証で」と保険証で受付を済ませた。

その後「暗証番号は?」との娘さんに聞かれてなになにだよ、と。人前で暗証番号をそらんじてはいけません💦その後、既往歴を大きな声で言っていた。まぁ、田舎で大丈夫なんだろうけど、だいじょうぶじゃないなぁ😅

ボクの身近で昔流行ったのは「パスワード、声に出して言うなかれ」結構、いるんだよね。。。

明屋書店が閉店になり何ができるのかと思ってたらローソンの看板💦ローソン v.s ローソン⚔戦争が始まるのかと💦💦

実は「マチの本屋さん by ローソン」なんだって📖

Impress watch マチの本屋さん/ローソン内子店/www.watch.impress.co.jp/

今日(2025-03-31)の昼前に前を通ってみたら、これまでやっていたローソンの看板がなくなっていた。新しい「マチの本屋さん」へ移るのかな。明日開店🎉

Theme by Anders Noren — 上へ ↑