[2024-12-21 15:00] さっき確認したら収載されていたので聴いてみます。Google Pixelのレコーダーの文字起こしを試します。

00:05

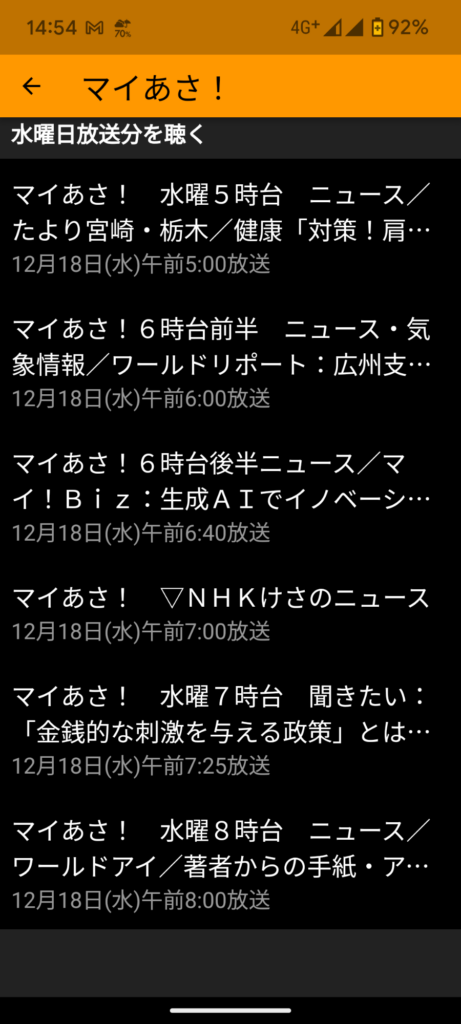

時刻は 7 時 27 分になりました。今日のこの時間は今月 8 日に放送する予定だった。日曜特集 My VOICE をお届けします。テーマは金銭的な刺激を与える政策です。金銭的な刺激というのはノルマを達成したら報奨金を出すという意味なんですが、これが政策に適用された場合、果たして結果はどうなるのか?

00:34

財政学、地方財政論が専門の東京大学名誉教授神野尚彦さんに伺いました。聞き手は田中隼人アナウンサー。

---(文字起こしし直し😅 経過時刻がズレます)

00:19

おはようございます。おはようございます。今朝のテーマ、具体的にどのような政策でしょうか?はい、最近の日本の政策を思い浮かべてみてください。必ずと言っていいほど制作目的を実現するためにお金を配ったり、減税をしたりすることが行われています。

00:38

例えば、経済対策で賃金を引き上げるために、企業に補助金というお金を給付したり、減税という利益を増やしてあげるから、賃上げという目的を実現する行動をとってほしいという政策が打たれています。

00:53

つまり、子どもたちに勉強させるために、お小遣いをあげるような政策を金銭的な刺激を与える政策と呼んでいます。その金銭的な刺激を与える政策について、ジェノさん、どのように考えてますか?はい。金銭的な刺激を与える政策の問題点は損か得か儲かるか、儲からないかという。

01:16

金銭的な動機で行動。と同じようになってしまうことです。例えば、子供に勉強させるためにお小遣いを与えると、子供は勉強とはお小遣いをもらうために必要なものだと考えてしまいます。つまりまだ知らないことを学ぶ喜びと言った本来の勉強する動機が失われてしまいます。

01:38

このため、学ぶということに返って興味を持たなくなり、勉強しなくなってしまうことになってしまうのです。このように金銭的な刺激を与える政策を用いると、本来の目的とは逆の効果になってしまうことになりかねないのです。

01:56

子供の場合で言うと学ぶ喜びっていう本来の目的が失われてしまって、逆効果になりかねない。具体的な例ありますか?有名なイスラエルの託児所の罰金制度の実験を紹介したいと思います。

02:13

イスラエルの託児所で親たちが子供を迎えに来る時間に。記憶が多いことに困り果てた託児所が遅刻に罰金をかける制度を設けました。ところが、金銭的な刺激を与える政策として罰金制度を導入したところ、遅刻が 2 倍に増加してしまうという逆効果になってしまいました。

02:36

そこで、慌てて罰金制度を廃止したのですが、元に戻らず、遅刻は 2 倍という高い水準のままになってしまったのです。罰金制度を導入したら遅刻が増えて廃止しても遅刻が多い。

02:51

ままどうしてなんですか?罰金という金銭的な刺激を与える政策がとられたことで、遅刻という問題は規律を守るというモラルや職員の人たちに迷惑をかけないという思いやりの動機で判断するのではなく、市場でサービスを購入するときのように損か得かで判断する問題だと理解されてしまったためです。

03:16

つまりのサービス購入の料金のように考え、罰金さえ払えば遅刻しても良いと理解してしまうからですね。で、しかも予定よりも長く預けてもいいと理解して、ベビーシッター親とよりも安上がりだという損得勘定で判断し合うようになってしまうのです。

03:38

こうした事例、日本の最近の政策ではどんなものが当てはまると言えますか?少子化対策や大学の研究奨励政策に見られます。少子化対策では少子化に波動をかけるため、出産を奨励したり、結婚を奨励したりするために金銭的刺激を与える政策が導入されることになりました。

04:01

ところが、逆にこの政策によって対象となる若者世代に結婚をしなくても良い子供がいなくても良いと考える割合が増加してしまい、逆に少子化が深刻化しています。本来は?子供はですね。

04:20

愛情を育んで男女が結婚してこの世に誕生し、その子供たちを社会の宝物として愛情に包んで育っていくものです。しかし、愛情のある結婚や出産よりも金銭的な動機に関心が集まると、本来の結婚や出産という動機が締め出されてしまい、学校下になってしまったのだと思います。

04:46

大学のあの研究政策についても同様のことが言えると思います。大学の研究には、経済成長を促進するための国際的研究に金銭的な刺激を与える政策が導入されています。つまり、基礎研究ではなく、即効性や実用性のある研究が奨励されているわけですね。

05:07

そのため、真理を探求するという学問本来の動機が示されてしまって、逆の効果になってしまい、日本の大学における研究は?衰退の一途を辿っているのだと思います。本来の動機目的からはずれてしまって思いもよらない結果になっていく、そういう恐れがあるということですね。

05:29

他には何かありますか?そうですね。あらゆる領域で金銭的な刺激を与える政策が導入されることで、本来の動機が排除されると元に戻りにくいという事実を私は心配しています。日本では金銭的な動機付けによって今だけ金だけ、自分だけというマインドが定着してしまったと言われています。

05:53

現在議論されている 103万円の株の問題を見ても手取り収入がどう変わるのかということばかりが注目されています。本来は国民の生活を支え合っていくのに、税の向上を大きくする方が良いのか、現金やサービスの給付を増やしていく方が良いのか、議論が必要なのに、こうした議論は語れなくなってしまいました。

06:17

さらに。国民が生活を支え、合うために租税をどのように負担することが公平なのかという論点も姿を消しています。つまり、自分だけの目先の金銭的獲得を考えていくように論点が誘導されています。

06:34

とはいえ、物価が高くなって賃金も上がらないという状況の中で、やっぱり補助金などが必要という方多くいると思うんですが、その点はどう考えますか?暮らしが厳しいという国民の生活を救済しようというのであれば、現金の給付やサービスを提供すべきです。

06:53

ところが、日本では生活面を補助するより物価対策として輸入で高くなっている石油やガスなどを扱う企業に補助金を出しています。これは元売り価格を抑えるためで、家計回線の効果は間接的になります。

07:12

で、政府はまず物価上昇について、根本的な対応を考えることが。必要なんです。そのためには、デフレからの脱却を目指した金融緩和政策をインフレを抑える政策に転換しなければなりません。しかし、このままではですね。

07:31

国債を増発していくことになってしまい、金融緩和を転換することが難しくなります。で、金融緩和の転換とは過剰症を抑えるため、世の中に出回っているお金を減らすことですけれども、国債を新たに発行することになれば、市場のお金を増やしてしまい、逆の動きになってしまいます。

07:52

目先の利益を求める政策によって国債発行に依存することになれば、インフレを加速させることを確保しなければなりません。結局、名目で手取りが増えても、実質では暮らしの状況が厳しくなるという恐れが強いと思います。

08:10

根本的な対策がとられてないということ。これを変えていくために、何が必要になってくるんですね。金銭的な刺激を与える政策。次々に出されると、自分の目先の利益を追求する社会になってしまう恐れがあります。

08:24

しかし、日本であの国民が政治の不買に異議を申し立てる現状を見てもですね。愛や人事が息づいている社会を国民は望んでいるはずです。どんな社会を築くのかはそれを決めるのは私たち国民です。

08:41

日本では改革というとスピードスピードと言います。けれども、望ましい。社会を目指すには選択をする道を間違えないように、私たちは冷静に慎重に議論を重ねなければならないと考えています。どんな社会を築くのかは、国民同士が徹底した議論を重ね、自分たちの社会を自分たちで決めていく努力を積み重ねる必要があると思います。

09:06

というのも、これは私たち自身の社会なのですから。ありがとうございました。ありがとうございました。マイボイス東京大学名誉教授神野尚彦さんに伺いました。時刻は 7 時 37 分に今なりました。今日は 12 月 18 日水曜日ということで...

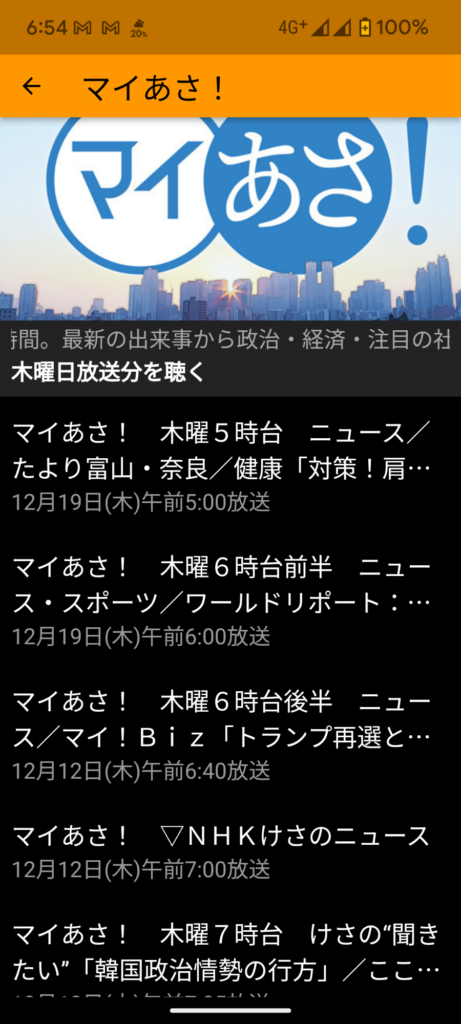

[2024-12-19 07:20] やはり収載されていなかった。。。センシティブな内容と判断されたのかな。忖度かもしれない🐦️

コメントを残す