「寒い環境」だとエネルギーを使って体温を上げようとするので代謝が上がる、というのは感覚的に分かるんだけど「涼しい環境」では?

次の研究では「冷涼環境では糖負荷に対するインスリン分泌能の低下とそれに伴う高血糖が認められた」とある。気をつけなければ!

梅雨明け前に、この夏は猛烈に暑くなることが確定だったので計画的に注意して室温を低めにしていたんだけど、血糖値的には室温高めの方が良かったのかもしれない。以後気をつける。

※これが『夏太り』の原因のひとつなのかも

概要

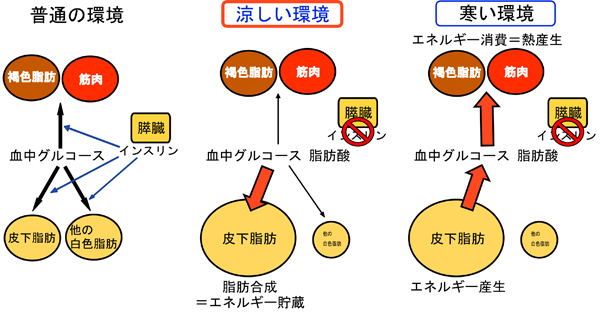

生物は環境に順応しながら生きているが、とりわけ恒温動物は体温を一定に保つためにエネルギー代謝を調節している。恒温動物が寒冷環境(4-10℃)に暴露されると、熱産生による強いエネルギー消費を含めた代謝調節の起こることが知られている。本研究では、比較的軽微な温度低下、すなわち”涼しい”と言うべき環境に暴露された場合、どのような代謝調節が起こっているかを明らかにする目的で、20℃で10日間飼育したマウスを冷涼環境モデルマウスとし、その代謝機能について検討した。その結果、冷涼環境モデルマウスでは糖負荷に対するインスリン分泌能の低下とそれに伴う高血糖が認められた。またこのマウスは体重、体温に変化は認められなかったが、摂食量増大や血中遊離脂肪酸量低下などが認められた。さらに各脂肪組織を比較すると、皮下脂肪においてのみ脂肪合成が亢進しており、脂肪を蓄積していた。以上の結果より、マウスは軽微な温度変化をも感じて代謝機能を大きく変化させていることが明らかとなった。この変化は、体脂肪量を変化させることなくエネルギーを皮下脂肪に優先的に貯蔵するものであり、これはより気温が低下し体温維持のために強いエネルギー消費が必要となる場合に備えるための適応であると考えられる(図参照)

冷涼環境における代謝調節 2010年3月30日/大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所/www.nips.ac.jp/release/2010/03/post_118.html

論文情報

Metabolic adaptation of mice in a cool environment

Kunitoshi Uchida, Tetsuya Shiuchi, Hitoshi Inada, Yasuhiko Minokoshi, Makoto Tominaga

Pflugers Arch – Eur J Physiol (2010) 459:765-774

コメントを残す